日本の介護業界では、深刻な人手不足を背景に、外国人介護士の受け入れが活発化しています。しかし、外国人材の採用を成功させるには、メリットだけでなく現実的な課題も理解しておかなければなりません。

今回は、外国人介護士を受け入れるメリット・デメリットを詳しく解説します。さらに、「特定技能」や在留資格「介護」など在留資格ごとの違い、自社に合った制度の選び方、受け入れ後の教育ポイントまで担当者が知りたい情報をまとめて紹介します。

初めての外国人採用を検討されている方や、より自社にマッチした受け入れ方法をお探しの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

外国人の介護士受入れの現状

日本の介護業界は、深刻な人手不足という大きな課題を抱えています。少子高齢化が急速に進むなか、介護を必要とする高齢者は増え続ける一方で、担い手となる国内人材の確保が追いついていません。

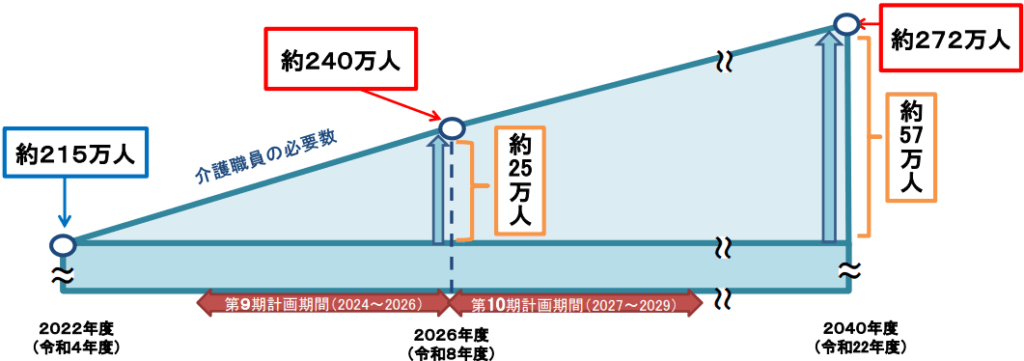

厚生労働省の推計によると、2040年度には約57万人の介護職員が不足すると予測されており、サービスの安定供給が厳しい状況が予想されています。

■第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

画像引用元:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(厚生労働省)

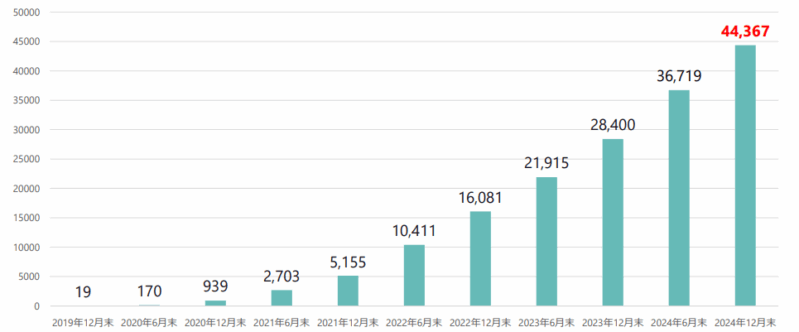

このような背景から、政府は外国人材の受け入れを積極的に推進しています。特に2019年に創設された在留資格「特定技能」による介護分野の就労者は年々増加しており、多くの介護施設にとって貴重な戦力となっています。

下のグラフが示すように、特定技能「介護」の在留者数が右肩上がりに増加していることがわかります。

■介護分野の特定技能外国人在留者数の推移

画像引用元:介護分野の特定技能外国人在留者数の推移(厚生労働省)

外国人介護士は、日本の介護現場を支える上で欠かせない存在となりつつあり、今後もさらに重要性は高まっていくでしょう。

介護業界において外国人を受け入れられる在留資格

外国人介護士の採用には、資格ごとに目的や要件、業務範囲が大きく異なるため、自社に合った制度を選ぶ必要があります。

介護分野で受け入れ可能な主な在留資格の違いを、下の表で比較してみましょう。

| 項目 | 特定技能 「介護」 | 在留資格 「介護」 | 特定活動「EPA介護福祉士候補者」 | 技能実習 「介護」 |

|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | 人手不足解消 | 専門職 (介護福祉士) | 経済連携 資格取得支援 | 国際貢献 (技術移転) |

| 在留期間 | 最長5年 | 上限なし | 資格取得まで ※原則4年間 | 最長5年 |

| 介護福祉士資格 | 不要 | 必須 | 取得目標 | 不要 |

| 訪問系サービス | 2025年4月より 条件付きで解禁 | 可 | 条件付きで解禁予定(2025年6月現在、施行日未定) | 2025年4月より 条件付きで解禁 |

| 家族帯同 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 |

ここでは、それぞれの在留資格について詳しく解説します。

参照元:

特定技能1号

特定技能1号は、介護業界の深刻な人手不足を解消する目的で2019年に創設された、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。主な特徴は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 国内介護分野の人手不足を解消するため |

| 対象者 | 以下の要件を満たす必要がある ・介護技能評価試験に合格する 次の➀②の日本語試験に合格する ➀「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」 ②「介護日本語評価試験」 |

| 介護福祉士資格 | 不要 |

| 在留期間 | 1年を超えない範囲内で指定された期間ごとの更新 ※通算で上限5年 |

| 業務内容 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等) ※訪問介護については、2025年4月より条件付きで解禁された |

| 家族の帯同 | 原則として認められない |

なお、特定技能制度には、より熟練者向けの「2号」もありますが、介護分野は現在1号のみが対象です。そのため、特定技能で5年間就労した外国人材が引き続き日本で働くには、介護福祉士の資格取得が必須になります。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、日本の国家資格である「介護福祉士」を取得した、高度な専門性を持つ外国人材のための在留資格です。主な特徴は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 専門的な知識・技術を持つ外国人介護福祉士を確保するため |

| 対象者 | 国家資格「介護福祉士」を取得し、登録している者 |

| 介護福祉士資格 | 必須 |

| 在留期間 | 上限なし ※更新審査の基準に適合し続ける限り、在留期間に上限なく日本で働くことが可能になる |

| 業務内容 | 介護分野においては制限なし ※訪問介護サービスにも対応できる |

| 家族の帯同 | 可能 ※配偶者と子どものみが対象 |

在留資格「介護」は他の介護の在留資格と異なり、在留期間の上限がなく、介護分野においては業務範囲の制限もありません。家族の帯同も可能なため、長期的な視点で事業所の中核を担うリーダー候補や、専門職として質の高いサービスを提供できる人材を確保したい場合に最も適しています。

技能実習(1号・2号・3号)

技能実習制度は、日本の進んだ介護技術を開発途上国等へ移転し、母国の経済発展に貢献することを目的としています。主な特徴は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 開発途上国への技能移転による国際貢献を目的としている |

| 対象者 | 監理団体の監理のもとで、実習計画に沿ったOJTを受けながら介護技術を学習する者 |

| 介護福祉士資格 | 不要 |

| 在留期間 | 段階的にステップアップし、最長5年間の滞在が可能になる ・1年目:技能実習1号 ・2~3年目:技能実習2号 ・4~5年目:技能実習3号 |

| 業務内容 | ・身体介護 ・付随する支援業務 ※2025年4月より訪問系介護サービスが条件付き(実務経験1年以上、一定期間の同行訪問など)で解禁された |

| 家族の帯同 | 不可 |

技能実習制度は、人手不足解消を直接の目的とするものではなく、あくまで技術移転を通じた国際貢献が目的です。なお、実習修了後も介護業務で日本に継続して在留するには、特定技能1号もしくは在留資格「介護」への移行が必要になります。

特定活動「EPA介護福祉士候補者」

特定活動「EPA介護福祉士候補者」は、日本が経済連携協定(EPA)を締結している国から、将来の介護福祉士候補者を受け入れる制度です。主な特徴は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 二国間の経済連携の強化、および外国人介護福祉士の育成支援を目的としている |

| 対象者 | インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国の看護学校卒業者 |

| 介護福祉士資格 | 不要 |

| 在留期間 | ・候補者は原則4年間の在留期間中に介護福祉士資格の取得を目指す ・期間内に資格取得できない場合は、一定要件を満たすことで特定技能「介護」に移行可能な救済措置あり |

| 業務内容 | ・主に施設系・通所系サービスに従事(2025年6月現在、訪問系サービスに従事するための条件は関係機関により調整中) ※訪問介護サービスにも対応できる |

| 家族の帯同 | 不可 |

候補者は4年以内に介護福祉士資格に合格すれば、在留資格「介護」に移行して長期的に日本で働けます。国際的な枠組みのもと、資格取得意欲の高い優秀な人材を育成し、将来の専門職として確保したい場合に活用できる制度です。

介護業界で外国人を受け入れるメリット

外国人介護士の受け入れは人手不足の解消だけでなく、職場環境の改善やサービスの質向上など、多くのメリットをもたらします。ここでは、介護業界で外国人を受け入れる主なメリットを解説します。

- 慢性的な人手不足を解消できる

- 安定的に人材を確保できる

- 全産業と比較しても離職率が低い

- 優秀で意欲的な人材を確保できる

- 職場に多様性が生まれる

- 日本人社員の働き方の見直しにつながる

慢性的な人手不足を解消できる

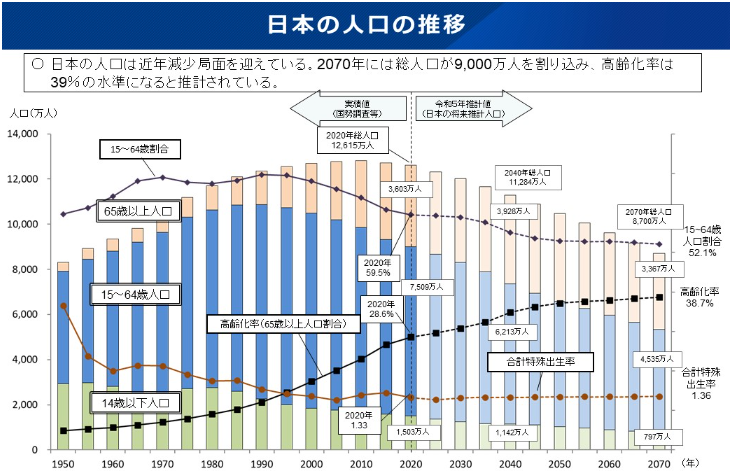

外国人介護士の受け入れは、日本の介護業界が直面している「人手不足」を解消する有効な手段です。少子高齢化が急速に進む日本では、介護サービスの需要が増え続ける一方で、担い手となる国内の労働力は減少の一途をたどっています。

画像引用元:我が国の人口について(厚生労働省)

このような構造的な問題に対し、外国人材は新たな労働力の供給源として期待されています。特に若くて意欲のある人材を確保できると、現場の負担軽減とサービスの安定供給につながるため、介護事業所の存続と発展に寄与できるでしょう。

安定的に人材を確保できる

外国人介護士は、在留資格制度によって一定期間の就労が法的に認められています。そのため、受け入れ企業は計画的に人材を確保できるため、事業の安定運営につながります。在留資格ごとの主な在留期間は次のとおりです。

| 在留資格 | 在留期間 |

|---|---|

| 特定技能1号 | 通算最長5年まで、1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新が必要 |

| 技能実習「介護」 | 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年)、段階的に移行 |

| 在留資格「介護」 | 介護福祉士国家資格を取得した場合、在留期間の上限なし、5年・3年・1年・3ヶ月ごとに更新が必要 |

| 特定活動「EPA介護福祉士候補者」 | 原則4年間 |

従業員の離職や採用難に悩んでいる事業者にとって、数年単位で人員計画を立てられることは大きなメリットです。

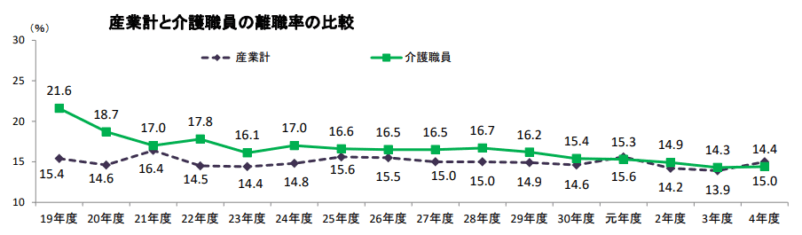

全産業と比較しても離職率が低い

介護業界は離職率が高いというイメージを持たれがちですが、実際には全産業平均と同程度か、むしろ低い水準で推移しています。

画像引用元:外国人介護人材の確保・定着に向けて(厚生労働省)

外国人材は、経済的な理由やキャリアアップなど明確な目的意識を持って来日しているため、安易に離職するケースは少ない傾向にあります。そのため、一度採用すれば長く活躍してくれる可能性が高く、安定した施設運営と計画的な人材育成につながります。

優秀で意欲的な人材を確保できる

日本で働くことを目指す外国人は、そもそも高い学習意欲と向上心を持っています。特に介護分野で就労する場合、日本語能力や介護技能に関する試験に合格する必要があるため、基礎的なスキルと知識が担保された人材を採用できます。

自国を離れ、文化や言語が全く違う日本で働きたいという強い意志は、仕事への熱意の表れともいえるでしょう。このような意欲的な人材は、研修や教育に対しても積極的に取り組み、スキルアップも早いため、将来的に事業所の中核を担う存在になる可能性が高いです。

職場に多様性が生まれる

外国人材が加わることは、職場に多様性をもたらし、組織全体を活性化させるチャンスです。日本人従業員が異なる文化や価値観に触れることで、次のようなプラスの効果が期待できます。

- 新たな視点の発見につながる:日本人にとって当たり前だった業務フローやコミュニケーションに対し、新しいアイデアや改善案が生まれやすくなる。

- コミュニケーションが活性化する:異文化交流を通じて職員間の相互理解が深まり、チームワークの向上に貢献する。

- 利用者への対応力が向上する:多様なバックグラウンドを持つ外国人材がいることで、利用者への理解と対応力が養われる。

こうした変化は、より柔軟で質の高い介護サービスの提供を可能にし、職場全体の雰囲気を明るくしてくれる効果があるでしょう。

日本人社員の働き方の見直しにつながる

外国人材に業務を教える際に、既存の業務マニュアルや教育体制を見直すこともメリットの一つです。曖昧だった指示や感覚的に行っていた作業をマニュアル化すると、業務の標準化が進み、結果的に日本人職員にとっても働きやすい環境が整います。

また、外国人職員とコミュニケーションを取るためには、日本人職員にも指導力や異文化への理解が求められます。このような経験を通じて、日本人職員自身のスキルアップや意識改革が促され、職場全体の生産性向上やチームワーク強化につながるでしょう。

介護業界で外国人を受け入れる際の課題

外国人介護士の受け入れはメリットが大きい一方で、現実的な課題もあります。言葉の壁や文化の違い、複雑な制度など受け入れ前に知っておくべきことは多いです。ここでは、現場で直面しやすい主な課題について解説します。

- 日本語でのコミュニケーションが難しい

- 利用者(家族)からの抵抗感がある

- 外国人向けの指導方法を確立する必要がある

- 制度・運用面が複雑で不安が大きい

- 自社で受け入れや教育を行う負担が大きい

日本語でのコミュニケーションが難しい

外国人介護士は一定の日本語試験に合格していても、現場でのコミュニケーションに課題が残ります。特に、次のような介護現場特有の日本語は、外国人にとって理解が難しいとされています。

- 専門用語や業界用語:「臥床(がしょう)」「申し送り」など

- 利用者との会話:方言や省略された表現、細かなニュアンスなど

- 敬語表現:利用者や家族に対する日本独自の丁寧な言葉遣い

言葉の壁は、情報共有のミスや思わぬ事故につながるリスクもはらんでいます。そのため、写真やイラストを使ったり、「やさしい日本語」で話したりするなど、施設側でわかりやすく伝える工夫が必要です。

利用者(家族)からの抵抗感がある

外国人介護士の受け入れに対して、一部の利用者やその家族から抵抗感を感じることがあります。「外国人に介護されるのは不安だ」「言葉が通じるのか心配」などの声や、文化や生活習慣の違いから「配慮が足りない」と誤解されてしまうケースも考えられます。

このような不安や不満は、クレームにつながる可能性もあります。事前に施設の方針を丁寧に説明し、外国人職員の紹介を行うなど、利用者側の理解を得るための働きかけが重要です。信頼関係を築くためには、地道なコミュニケーションの積み重ねが欠かせません。

外国人向けの指導方法を確立する必要がある

外国人材を育成するには、日本人と同じ指導方法では不十分です。言語や文化の壁を考慮して、誰でもわかりやすい指導方法を確立する必要があります。わかりやすく伝えるには、次のような工夫をしてみましょう。

- 見てわかるマニュアルにする:写真やイラスト、ジェスチャーを多用したマニュアルを作成し、言葉だけに頼らない指導を心がける。

- デジタル教材を活用する:動画やeラーニングを活用することで、本人の日本語レベルや習熟度に合わせて、いつでも繰り返し学習できる。

- OJT(On-the-Job Training)を工夫する:実際の業務を通じて、簡単な言葉で丁寧に教え、実践的なスキルと日本語を同時に学べるようにする。

一方的に教えるだけではなく、本人の理解度を確認しながら、わかりやすく伝えることが外国人材の成長と定着につながるでしょう。

制度・運用面が複雑で不安が大きい

外国人材の受け入れは、担当者にとって大きな負担になります。なぜなら、在留資格ごとに要件が異なり、法改正も頻繁に行われるため、常に最新の情報を把握しなくてはならないからです。具体的には、次のような不安や悩みを抱えるケースが多く見られます。

- 自社に最適な在留資格はどれか

- 複雑な申請書類に不備はないか

- 法律で定められた支援義務をきちんと行えているか

専門知識が求められる煩雑な手続きは、担当者にとって大きなプレッシャーとなり、通常の業務を圧迫する可能性もあります。

自社で受け入れや教育を行う負担が大きい

外国人材を受け入れる際は、在留資格の申請手続きだけでなく、入国後の生活支援や日本語教育、業務指導など、多岐にわたるサポートが必要です。すべてを自社で対応しようとすると、人事担当者や現場の教育担当者に大きな負担がかかってしまいます。

特に、外国人教育のノウハウがない場合は、手探りでの指導となり、時間やコストが想定以上にかかることも多いです。このような負担を軽減し、スムーズな受け入れを実現するために、外国人材の採用と定着をサポートする「外国人材採用ラボ」の活用がおすすめです。

介護人材でお悩みなら「外国人材採用ラボ」がおすすめ

外国人材の受け入れには、専門知識と多くの時間が必要になります。ただし、「自社だけですべて対応するのは負担が大きい」と感じる担当者様も多いのではないでしょうか?

そのような場合に頼りになるのが、採用から定着までをトータルでサポートする「外国人材採用ラボ」です。最後に、「外国人材採用ラボ」の特徴とサービス内容について紹介します。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。企業の社風やビジョンに合った人材との出会いを実現し、高い定着率につなげています。外国人材採用ラボの主な強みは次の3点です。

- 豊富な実績:中小企業の人手不足に長年向き合ってきた経験がある

- マーケティング力:国内外から幅広く優秀な人材情報を収集できる

- 丁寧な面談:ミスマッチを防ぎ、高い定着率を実現できる

目先の労働力確保だけでなく、企業の持続的な成長まで見据えたサポートを提供してくれる、信頼できるパートナーといえるでしょう。

外国人材の紹介サービス

「外国人材採用ラボ」では、特定技能制度の要件をクリアした、即戦力となる優秀な人材をご紹介しています。企業の採用活動を効率化し、質の高い人材確保を実現するサービスには、次のような特徴があります。

- 確かなスキルと日本語力を持つ即戦力を紹介できる:紹介する人材は、介護技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格済みで、入社後すぐに現場で活躍できるスキルが保証されている。

- 採用活動をワンストップで支援する:候補者の選定から面接設定、採用決定までを一貫してサポートし、企業の採用活動にかかる時間と労力を大幅に削減する。

- 介護分野の細かなニーズに対応する:人手不足が深刻な介護分野の細かなニーズにも柔軟に対応し、企業に最適な人材とのマッチングを実現する。

企業の採用活動の負担を減らし、自社に合った優秀な人材をすぐにでも確保したい企業にとって、心強いサービスといえるでしょう。

義務的支援代行サービス

特定技能1号の外国人材を採用した企業は、法律で定められた10項目の「義務的支援」を行わなければなりません。専門知識と多くの工数を必要とする義務的支援ですが、「外国人材採用ラボ」の代行サービスを利用すれば、負担を大幅に軽減できます。主な支援内容は次のとおりです。

- 生活全般のサポートをする:住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約などを支援してくれる。

- 各種手続きへ同行する:役所での住民登録や社会保障に関する手続きなどに同行し、サポートする。

- 定期的な面談を実施する:3ヶ月に一度の定期面談を実施し、仕事や生活上の悩みを聞き取り、孤立を防ぐ。

- その他のサポートを実施する:日本語学習の機会提供や、地域住民との交流促進なども支援する。

専門知識が必要な難しい手続きや業務を一任できるので、企業の担当者は本来の業務に集中できます。法令を遵守しながら、外国人材が安心して働けるサポート体制を整えたい場合に最適なサービスです。

まとめ

介護業界の現状や外国人介護士を受け入れるための在留資格制度、受け入れるメリットなどについて解説しました。

少子高齢化により介護人材の不足が深刻化するなか、外国人材は日本の介護現場を支える上で欠かせない存在です。受け入れを成功させるには、人手不足解消などのメリットだけをみるのではなく、言語や文化の違いから生じる課題にも目を向けなければなりません。

しかし、複雑な在留資格の手続きや、法律で定められた支援義務などを自社だけで行うには限界があります。外国人材の採用や受け入れ後のサポートに不安を感じている場合は、採用から定着までをワンストップで支援する「外国人材採用ラボ」のような専門機関の活用をおすすめします。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

オンライン開催

オンライン開催